Übertraining: unser Blog zum Podcast

- Fabian Kremser

- 27. Aug. 2025

- 5 Min. Lesezeit

Unsere aktuellste Folge des Coaches' Table nimmt den Faden der Folge 111 direkt wieder auf. Dieses Mal unterhalten wir uns über ein Thema, das leider immer aktueller, gleichzeitig aber auch immer mehr ignoriert wird. Wir sprechen von Übertraining, seinen Ursachen und wie wir es vermeiden können.

In diesem Artikel versuchen wir, unsere Podcastfolge zu ergänzen:

Was ist Übertraining?

Natürlich kann man versuchen, diese Frage mit einer Google-Suche zu beantworten. Dort wird man Antworten finden, die vielleicht etwa so aussehen: "Übertraining ist ein körperlicher Zustand, wenn im Sport die Belastung nicht durch Erholung ausgeglichen wird."

Das ist nicht falsch, doch bei weitem auch nicht die ganze Wahrheit. Eine klare Definition zu finden ist nicht ganz einfach, da Sport nicht nur eine körperliche Angelegenheit ist. In der Tricademy definieren wir den Begriff wie folgt:

Übertraining bezeichnet ein komplettes, umfassendes Burnout sowohl auf körperlicher als auch psychischer Ebene, der durch eine langfristige und ganzheitliche Überlastung aller Systeme erreicht wurde und sich erst kurz vor dem Zusammenbruch zu manifestieren beginnt.

Das mag ein wenig drastisch klingen, doch fasst es unsere Erfahrungen mit dem Thema sehr gut zusammen. Körperliche Erschöpfung alleine ist noch nicht zwingend Grund zur Sorge, denn rund um ambitioniertes Training ist sie nun mal etwas, das hin und wieder vorkommen wird. Weitet sie sich aber auf mehrere Bereiche des Lebens aus, ist Vorsicht geboten: hier können wir womöglich erste Anzeichen wirklicher Probleme erkennen.

Wie entsteht Übertraining und wie können wir es erkennen?

Wie so viele wirklich ernste Probleme sind die Anzeichen auch hier zunächst von einer Art, die sehr einfach zu ignorieren ist. Als mögliche, erste Symptome könnten Müdigkeit, Lustlosigkeit, fehlende Motivation genannt werden. Doch auch hier: nicht einmal die amtierenden Weltmeisterinnen und Weltmeister ihrer Disziplinen werden jeden Tag motiviert, voller Freude und bestens erholt aus dem Bett hüpfen um die nächsten Trainingsstunden in Angriff zu nehmen.

Genau darum sind diese Warnsignale so einfach zu ignorieren: wir normalisieren zum einen emotional, dass wir nicht auf der Höhe sind und belegen es anschliessend rational mit messbaren Zahlen und Fakten.

Kein Wunder, bin ich etwas müde, wenn ich nach 8 Stunden Arbeit noch 2 Stunden Intervalle gelaufen bin. Natürlich habe ich keine Lust, mich 3 Stunden aufs Rad zu setzen, wenn es draussen in Strömen regnet. Es ist doch ganz klar, dass ich keine Lust auf dieses Schwimmtraining habe, es besteht ja schon wieder nur aus blöden Übungen...

Für sich alleinstehend ist keines dieser Dinge besorgniserregend. Treten sie jedoch gesammelt auf und werden durch Dinge wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, verändertem Appetit, Schmerzen, Verspannungen, Erschöpfung begleitet, die sich hartnäckig halten, sieht es bereits anders aus. Die Frage ist: lässt es sich vermeiden?

Wie können wir Übertraining vermeiden?

An der Wurzel ist hier sehr wichtig zu verstehen, dass Übertraining in den meisten Fällen das Extrem eines emotionalen Zustandes ist. Sporttreibende sind ambitionierte Menschen, die sich grosse Ziele setzen und in ihrer Erfüllung einen Sinn im Leben finden.

Hier kommt das erste Mal ein Fakt erschwerend hinzu, der sich über die letzten Jahre hin sehr deutlich entwickelt hat: die Grenzen zwischen absolutem Spitzensport und dem, was im Amateurbereich geleistet wird, sind immer mehr verschwommen.

Altersklassenathletinnen und -Athleten haben zumindest im Ausdauersport die Option, das exakt gleiche Equipment und die exakt gleichen Methoden zu verwenden, wie es die Profis tun, nicht selten sogar besser, da sie keine mit Kinderkrankheiten behafteten Prototypen im Feld testen müssen.

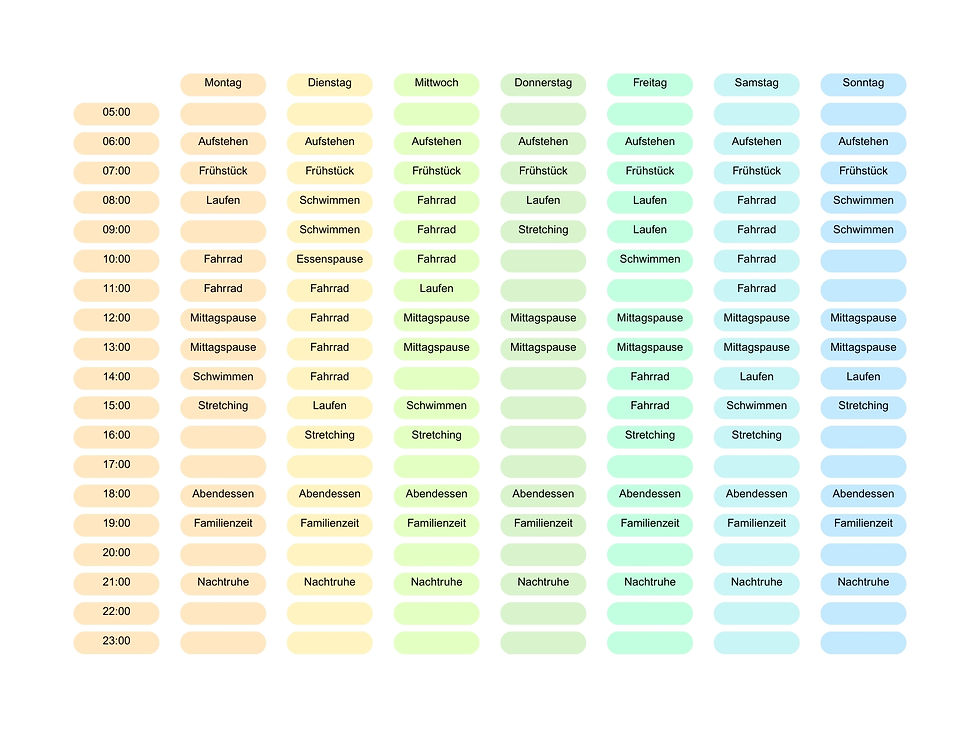

Entsprechend steigen die Ambitionen, was nur natürlich ist. Gleichzeitig geht dabei vergessen, dass der Alltag eines z.B. in einem Büro angestellten Menschen oft kategorisch anders aussieht als der einer Athletin / eines Athleten, deren einziger Inhalt der Sport selber ist. Wir versuchen, dies einmal zu visualisieren:

Nebst der klar blockierten und damit nicht für Training oder Erholung verfügbaren Zeiten, in denen beim AK-Beispiel der Arbeitsweg oder die Arbeit selber im Fokus stehen, fällt auf einen Blick auf, dass bei der "Profiwoche" nur schon die Erholung (wie Nachtruhe, Familienzeit, Essenszeiten) einem sehr viel klareren Muster folgen und dadurch eine grössere Konstanz erreicht werden kann.

Gleichzeitig verbirgt sich genau in diesen blockierten Zeiten ein grosses Risiko, da man schnell Gefahr läuft, alles, was nicht direktes Training - und dazu gehören nicht selten auch regenerative Einheiten oder Muskelpflege, Stretching, Krafttraining - als "Erholung" klassifiziert.

Man kann sich ja auf der Arbeit von der Einheit über Mittag erholen oder auf dem Arbeitsweg im Zug / Auto...

Leider ist das eine Illusion, denn auch wenn man sich hier nicht intensiv bewegt, kann nur schon eine Autofahrt, bei der man im Stau steht, enorm kräftezehrend sein.

Wie können wir Übertraining also vermeiden?

Ein erster Schritt hier kann es sein, mit sich selbst ehrlich vorzugehen und die verfügbaren Zeitressourcen sowie Anforderungen daran einmal deutlich hervorzuheben und anschliessend zu eruieren, welche Massnahmen gefordert sind. Beispielsweise mit der Hilfe von Diagnostik.

Wie kann uns Diagnostik helfen?

Im sportlichen Kontext verstehen wir Diagnostik gerne als harte, intensive und teure Tage, in denen wir unsere absoluten, neuen Bestwerte als Erfolgsquittung unseres Trainings beschieden bekommen.

Vielleicht ist es an der Zeit, diese Sichtweise etwas anzupassen. Natürlich wollen wir gerne neue Höchstwerte sehen, doch wäre es unserer Meinung nach angebracht, diesen Begriff einmal etwas klarer zu definieren: "Besser" muss nicht zwangsläufig bedeuten, "mehr Leistung" oder "höhere Geschwindigkeiten".

Entsprechend kann uns nur schon eine Diagnostik im Bereich der grundlegenden, metabolischen Funktionen und / oder der Körperzusammensetzung helfen, hier Perspektiven zu schaffen und zu erkennen, ob der Körper womöglich unter Stress steht - oder eben nicht.

Anschliessend kann eine Diagnostik im sportlichen Kontext klar dazu beitragen, die wichtigen Eckpunkte, Trainings und Ziele zu definieren - solange die zuvor genannten Zeitressourcen bekannt sind und auch entsprechend genutzt werden.

Hier können wir auch mehrere Schritte weiter gehen und anhand von Leistungs- und Geschwindigkeitsprofilen den Fahrplan so ausarbeiten, dass er beständig präsent und auch sinnvoll ist. Das setzt jedoch voraus, dass genau die unangenehmen Fragen gestellt und besprochen werden.

Welche Gegenmassnahmen gibt es?

In all den düster klingenden Worten gibt es einen hellen Streifen am Horizont: Auch wenn ein tatsächliches Übertraining nichts ist, mit dem man leichtfertig umgehen sollte, ist es doch oft reversibel. Wichtig ist, dass man bereit ist, die entsprechenden Massnahmen auch zu ergreifen.

Hier arbeiten wir in unseren Coachings sehr eng mit unseren Athletinnen und Athleten zusammen, denn diese Wege sind sehr individuell und auch persönlich. Gleichzeitig beantworten wir mit diesem Satz auch eine wichtige Frage: Ja, selbst in einem Coachingprogramm kann es zu Übertraining kommen.

Wie?

Nun... wie oft wird eine Einheit noch "ergänzt", verschoben oder "nur ein wenig" länger, intensiver, an einem anderen Tag gemacht?

Hier schliesst sich der Kreis: wir sind Meisterinnen und Meister darin, uns diese Dinge schönzureden. "So viel Freiheit muss sein", "Das spielt ja wohl keine Rolle", "Ich habe XY jetzt einfach mal wieder gebraucht"...

Das Fazit ist einfach: so wunderbar der Mensch ist, so individuell ist er. Und der Ausdauersport ist etwas vom menschlichsten, das wir kennen. Entsprechend ist es wichtig, die Gegenmassnahmen genauso individuell und mit Fürsorge einzuleiten, wie es das Training an sich schon sein sollte.

Es gibt kein allgemein gültiges Rezept, doch viele Wege führen nach Rom.

Falls Du, liebe Leserin, lieber Leser, dir nicht sicher bist, wie es um deinen Körper steht, ob dein Training in den richtigen Bahnen verläuft oder ob allenfalls Dinge in Gang sind, die nicht ganz so optimal sind, laden wir dich hier herzlich ein, dich ganz einfach bei uns zu melden.

Ob für eine unverbindliche Beratung, eine Session im Labor oder auch eine Coaching-Begleitung - Möglichkeiten haben wir viele und wir freuen uns auf DICH!

Herzlich, das

Tricademy-Team

Kommentare